9 يوليو 2023

حاوره: هاني نديم

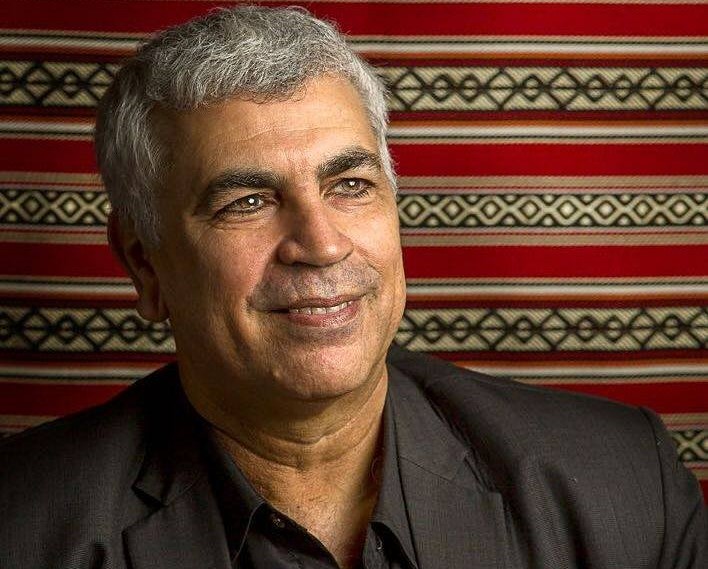

أحمد العجمي شاعر بحريني صاحب مشروع شعري مستمرٍ منذ ثلاثين عاماً، أنجزها مخلصاً لقصيدة النثر ببنيوتها المفاهيمية، التي تحمل الأفكار دون أن تحدث جلبة، نصه المغاير أسس لاسمه في البحرين والوطن العربي باكراً.

أصدر العديد من الدواوين الشعرية رقمياً وورقياً، وشارك في العديد من المناسبات العربية والدولية حاملاً بصمته الخاصة وفهمه العميق لمفردات محلته وآلية تطويعها لتصبح عالمية.

دردشنا عن مسيرته الشعرية الطويلة، عن البحرين والنثر والنشر وما لفّ لفه. سألته:

- أصدرت قرابة العشرين ديواناً شعريا في مسيرتك الحافلة، ما الفرق تقنياً ومعجمياً وفكريا بين أول ديوان وآخر ديوان؟ حدثني عن المسيرة والبدايات نود لو رافقناك في تلك الرحلة الجميلة.

– تم قطع مسافة طويلة بين تجربة الديوان الأول وآخر ديوان كتبته، وخلال هذه المسافة نتجت اختلافات وتغيرات وتطورات على نقاط منحنى المسافة، ويمكن اختزالها في النقاط التالية:

أولاً- تجربة الديوان الأول (إنما هي جلوة ورؤى) احتاجت إلى جرأة بأخذ خطوة النشر من أجل الدخول في ورطة أن يكون لك إصدار شعري تتحدى به ذاتك، وتكشف بقعة من كينونتك.

ثانياً- تجربة الديوان الأول عبارة عن بداية مشروع شعري يخضع للمساءلة إن كان يحمل أمشاجاً قابلة لصياغة مشروع والاستمرار فيه.

ثالثاً- تجربة الديوان الأول كرست انحيازاً لقصيدة النثر التي أخلصت ونظرت لها ودافعت عنها.

رابعاً- تجربة الديوان الأول اعتمدت أسلوبية التشظي السريالي، والتمرين على تحويل المجانية إلى مسار خاص نحو البنائية.

خامساً- جاءت قصائد الديوان على مستوى الطباعة على شكل قطعة واحدة تشغل بياض الصفحة أفقياً وعمودياً.

سادساً– صدر الديوان ورقياً، وهذه الورطة أدخلتني في تحدي الذات أمام الشعر مما تطلب نقداً ذاتيا لتجربة والعمل على كيفية تجاوزها دون هدمها.

سابعاً- في الديوان الأول والثاني استخدمت القلم في كتابة القصائد. ولكن ابتداء من الديوان الثالث (المناسك القرمزية) بدأت في استخدام الطباعة مباشرة على شاشة الكمبيوتر، وهذه التجربة أحدثت نقلة في تعاملي مع القصيدة، حيث أتاحت لي متعة بنائها وتنظيفها وتنسيقها خلال الكتابة مباشرة، كما أتاحت لي رؤية بناء الديوان بعد كل صفحة واكتمال إخراجه.

ثامناً – تطورت التجربة لتكون الدواوين رقمية، لأكون الكاتب والطابع والمخرج والناشر والمسوّق في ذات اللحظة. وهذه نقلة أخرى في التفكير مع المشروع الشعري.

هذا على مستوى بنية الإنتاج في المشروع الشعري وتطوّره من الورقي إلى الرقمي، أما النقاط الأهم هو ما تم الاشتغال عليها بالقراءة المكثفة والمستمرة، والقراءة الإبداعية، والقراءة البحثية التي طورت وعمقت من أفكاري وتصوراتي وخيالي ومن معجمي المتنوع، وذلك بالغرف من كل يمكن قراءته علمياً وأدبياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وفلسفياً، وهذ انعكس في تجربة بعض الدواوين التي كتبتها بعد أن قمت بالقراءة البحثية حول مادتها: مثل ديوان (للحجر عقل مضيء) وديوان (شروحات الوردة) و(الضوء كلب أبيض) و(مدخنة الطيور) و(داخل جوزة مكسورة).

ومن خلال التمارين المستمرة على الكتابة اليومية أو شبه اليومية، والتفكير في منهجية الكتابة التجريبية التي لا تطمئن إلى المنجز وإنما إلى النقص والمغاير.

وفي بعض التجارب اشتغلت مع فنانين تشكيليين كتجربة (أرى الموسيقى) و( كأنه الحب) مع الفنانة عائشة حافظ، وتجربة ( أزرق) مع الشاعرة والفنانة إيمان أسيري، كما جربت كتابة دواوين زاوجت فيها قصائدي بلوحات تشكيلية رسمتها كتجارب، مثل (وجوه ليست للطمأنينة)، (من خلال الأحلام). كا أصدرت ديوانا مشتركاً بعنوان (صمت مربوط بخيوط ملوّنة) مع الشاعرتين إيمان أسيري وليلى السيد.

خلال هذه الرحلة الطويلة أنقذني الشعر التأملي الذي أشتغل عليه كأسلوب فني وتفكير شعري من رتابة الحياة وخطيّتها القاتلة وجعلني متعدداً مع فضائية متعددة وواقع لا مرئي ينقد المرئي ويزحزخه للأمام، كما أنه عمّق من كينونتي ورؤيتي لمعنى الحياة والتحدي بالصمت والتخيّل.

النشر الرقمي يحررك من وطأة الثقل الاقتصادي، يجعلك متعاطفاً مع البيئة، ومتناغماً مع تحولات هندسة العمارة التي تقلص مساحة المكتبات في المنازل

- لديك استراتيجية خاصة بنشر دواوينك رقمياً، هل بهذا تتخلص من الناشر ومشاكل النشر، أم أنها محاكاة لمستقبل الكتابة؟ ماذا عن هذا الجانب؟

– نعم منذ أن بدأت الكتابة مباشرة على الكمبيوتر في عام 1993م، تركت القلم وتركت الورقة، وأصبحت أفكر في مسايرة التطور وتسارع الزمن وفتح النوافذ على عالم أوسع وأكثر انزلاقية نحو الأماكن البعيدة والمحصنة بالرقابة. مع الرغبة في الكتابة الدائمة والإنتاج الشعري وغير الشعري، ومع وضع دور النشر غير القادرة على أن تكون شركات كبرى وإنما بقت دوراً متكسّبه على الكاتب وليس على القارئ والسوق، وفي ظل الثورة الرقمية التي فككت الأسوار في الرقابة وفي التواصل مع الآخر المختلف، وفي مشاهدة الانحسار المستقبلي للكتاب الورقي، لابد أن تضع خطوة خارج الخط لتكون داخل حركة المستقبل وليس على أرفف المخطوطات المعتمة والرطبة، فما لم تدخل الفضاء الرقمي ستتحول كتبك إلى مخطوط داخل متاحف المكتبات.

النشر الرقمي يحررك من وطأة الثقل الاقتصادي، يجعلك متعاطفاً مع البيئة، ومتناغماً مع تحولات هندسة العمارة التي تقلص مساحة المكتبات في المنازل، ويبعدك عن الرقابة ورقمها المعياري، و يحفّزك على أن تتطور في التعامل مع قدرات النشر الرقمي كالطباعة مباشرة على الشاشة والإخراج والنشر لتكون كتبك في حالة تحليق مستمر على الفضاء والانتقال إلى أي مكان في العالم بضغطة زر. كما تتيح لك الرجوع بين فترة وأخرى إلى كتاباتك وترميمها وإعادة صياغتها أو الإضافة عليها مثلما قمت به من ترميم على دواويني الأولى.

البحرين بزخمها وكونها ميناء تجارياً وثقافياً استقبلت الثورات الثقافية العالمية والعربية والمجاورة، كما ساهمت في نقل ما تعلمته وأنتجته إلى الجوار وهذا يفسر دورها الثقافي المرئي في التنوير

- تعد البحرين نقطة تنوير راسخة في الخليج، ما سبب تلك الخصوصية برأيكم وكيف هو المشهد الثقافي البحريني اليوم؟

– البحرين أرخبيل صغير جداً لم يسمح للبداوة أن تنشأ فيه، وهذا الأرخبيل وفر بيئةً اقتصاديةً للحضارة، كالغنى بينابيع وعيون المياه العذبة وتدفقها في البروالبحر، وهذا جعل البيئة الزراعية تنمو، إلى جانب غنى البحر باللؤلؤ وبالأسماك الساحلية خاصة وأن البحر ليس عميقاً.

هذه البيئة هي ما أنتجت حضارة دلمون وما تلاها من حضارات. وفرت طمأنينة معيشية لسكانها جعلتهم يهتمون بالثقافة والفنون والعلوم. وكون البحرين ميناء مهماً في الخليج فإن أهلها في إبحارهم الخارجي تعرفوا على ثقافات مختلفة كالفارسية والهندية، مما وسع من رؤيتهم للعالم والإنسان المختلف وثقافته المغايرة، كما أنها استقبلت العديد من التجار في عبورهم التجاري أو في استقراهم فيها وهذا قدم فائدة ثقافية مضافة للبلد.

ولأن البحرين تقع على أطراف الوطن العربي الشرقي ومحاذية للحضارة الفارسية، فإنها دخلت في تحد حضاري وقلق ثقافي ساهما في تعزيز ثقافتها وانخراطها في حركة المقاومة الثقافية والفنية، وهذا ما يبرر عدم ذوبان البحرين في هذه الثقافة بل أثرت فيها؛ فالحوزة الدينية البحرانية ساهمت في نشر وتقعيد المذهب الشيعي في إيران قبل خمسة قرون.

الثقافة الرقمية سائلة ومتدفقه ولها القدرة على صياغة سطح واسع لتطفو عليه ثقافة التسليع

ونتيجة لطبيعة البحرين الموفرة للحياة والموفرة للطمأنينة كونها جزراً معزولة فإنها وفرت ملاذاً للهاربين من المجاعة وللهاربين من البطش الساسي، وهؤلاء الهاربون كانوا من الصفوة القادرة على الوصول لها والمساهمة في تاريخها الثقافي والفني. وصغر مساحة البحرين لم يسمح للتباعد والانفصال بين سكانها وإنما فرض التمازج والتفاعل السريع لخدمة الثقافة والفن مما يسهم في تطور الإبداع .

ولعل البحرين بزخمها وكونها ميناء تجارياً وثقافياً فإنها كانت تستقبل أي هزات وثورات ثقافية عالمية وعربية أو مجاورة، كما أنها ساهمت في نقل ما تتعلمه وتنتجه إلى الجوار وهذا يفسر دورها الثقافي المرئي في التنوير. لكن للأسف طرأ عاملان؛ الأول هو دخول الثقافة الرقمية التي أخذت تسهم في تكريس نظام التفاهة وتمكين التافهين، وتشوش على الثقافة العليا (النخبة) المنتجة للأدب والفكر والفنوم والعلم، وهذا سيرسم مشهداً ثقافياً مشوشاً يعتمد على صناعة المثقف وتسويقه من قبل أرقام المتابعين وليس نوع المنتج الثقافي. إن الثقافة الرقمية سائلة ومتدفقه ولها القدرة على صياغة سطح واسع لتطفو عليه ثقافة التسليع.

العامل الثاني: هو إن البحرين تتعرض ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي إلى عملية تجنيس واسعة عملت على تغيير الهوية ومركز ثقل الثقافة؛ فالتجنيس ليس عربياً، فقط، وإنما تم الإغراق من شرق آسيا وأفريقيا وخلق كانتونات اجتماعية وثقافية غير عربية. وهذان العاملان سلبيان جداً في الحالة الثقافية والفنية للشعب البحراني وتضرب قدراته التنويرية، وتجعله يجتهد في مقاومة الحفاظ على الهوية من التشتت والضياع.