27 يوليو 2023

حاوره: هاني نديم

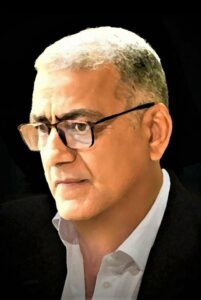

د.لؤي حمزة عباس أحد أهم المثقفين العرب، عليّ أن أبدأ بهذا، وعلي أن أقول أن كتاباً واحداً تقرأه لعباس، يكفي لأن تعرف الأهمية النموذجية للكتاب والكتابة.

منذ أول صفحة قرأتها من كتاب “بلاغة التزوير” قررت أن لا أفوّت حرفاً مما كتبه ويكتبه د. لؤي، قرأت “إنقاذ الكتابة من الغرق”، و”النوم إلى جوار الكتب” وعدت إلى “المكان العراقي” ثم “كتاب المراحيض” وفي كل هذه الأعمال لم تغادرني فتنة الكتابة أبداً. أنها الكتابة المتبصّرة والكاشفة والبليغة دون مبالغات.

د.لؤي حمزة عباس له العديد من المجموعات القصصية والروايات إلى جانب اهتمامه النقدي بالسرد والكتابة. فاز بجوائز عدة على كتبه الإبداعية وترجماته ويحظى بتقدير كبير في العراق والوطن العربي. التقيته في هذه الدردشة السريعة حول السرد والكتاب اليوم. سألته:

- الكتابة حبلٌ موصولٌ بين الحياة والموت على حدّ وصفك، هل تشتغل على تلك المساحة مقاوماً فكرة الفناء، أم الأمر يتعلق بالتدوين والتوثيق؟ لماذا تكتب بشكل عام؟

– كنت سأجيب على مثل هذا السؤال بأريحية، بلا تردد ولا تلعثم، لو كان قد عُرض علي قبل عشرين عاماً أو أكثر، لكنه يتراءى لي اليوم منطوياً على الكثير من المغاليق والصعوبات. الكتابة واشتغالها في المسافة الفاصلة بين الحياة والموت، وتطلعها على نحو دائم لمقاومة فكرة الفناء، موضوعات تبدو شديدة الصعوبة، مع أنها من أكثر الثيمات حضوراً في مجمل التاريخ الأدبي، كما أنها المرامي الأخيرة التي تتطلع إليها موضوعات الأدب، فخلف كل قصة حب يظلُّ هنالك شعور مهدّد بالفراق، ووراء كلِّ شعور عميق بالسعادة شيء من نقائضه. من عاداتنا في العراق أن نستجير بالله بعد كلِّ ضحكة نضحكها، تحسباً لما وراء مسرّاتنا من أوجاع. ما معنى الكتابة إن لم تقف على الحد الفاصل بين الحياة والموت، وما هدفها إن لم تكن محاولة مستمرة للقبض على الجوهر البعيد لكلٍّ منهما؟ لطالما أضحت الكتابة، بالنسبة لي، فعلاً يومياً ينظم علاقتي مع نفسي ومع العالم من حولي، في العادة أكون معتدل المزاج حينما أنهض من نومي لأبدأ النهار وأنا أعرف أن فعلاً كتابياً بانتظاري، يتعدّى ذلك التدوين والتوثيق على أهمية كلٍّ منهما، ليصبَّ في فعل الإنصات، فغالباً ما تخيلت الكتابة إنصاتاً عميقاً لإشارات الوجود.

ولعلي أسأل نفسي أنا أيضاً لماذا أواصل الكتابة في وقت أمسى فيه الضجيج يصمُّ الآذان؟ سأقول بعضاً مما قلته في (الكتابة، إنقاذ اللغة من الغرق)، وما أراه صالحاً ليستعاد: “ليست الكتابة موتاً ولا حياة، إنها تمرين موصول في السير على حبل مشدود بينهما”، ذلك لأن الكتابة تتضمن الكثير من لحظات التفكر في الموت، والانشغال بمعاني الموت وأشكاله اللانهائية، مثلما هي انتماء لكلِّ فعلٍ حياتي فارق وتعويل عليه. تُرى، بماذا سينشغل الكتّاب على مرّ العصور لو لم يقدّر لهم أن يعالجوا موضوعة الحياة والموت، في كلِّ مرّةٍ يعيشون فيها لحظة الكتابة؟

نحن أمّةٌ خارج التاريخ، لكنها داخل السرد

- بين “السرد العربي وبلاغة التزوير” والسرد الغربي في معظم ما جاء في “الكتابة، إنقاذ اللغة من الغرق”، ما الفرق بين السردين؟ وما هي أبرز ملامح سردنا العربي الحديث؟

– أفضل ايجاز السؤال وإعادة بنائه على النحو الآتي: من منظور سردنا القديم، ما ملامح السرد العربي الحديث؟ ليكون الكلام مسوّغاً عن السرد بوصفه أحد أهم فعاليات الإنسان، بها ومن خلالها تتكون المجتمعات وتتشكّل الأمم، لا وجود لمجتمع ولا تحقق لأمة بغير سرود تدعمها وتدوّن أحلامها ومآثرها. نحن أمة خارج التاريخ لكنها داخل السرد، وهذا ما يشفع لها ويسوغ بقاءها، يبدو هذا التصور من البديهيات، إذا ما نظرنا لفاعلية السرد التي أسهمت بتشكيل الانسان على النحو الذي استقر عليه.

الإنسان، في النهاية، كائن سردي، أقول ذلك من أجل أن ننظر للسرد بوصفه واحدة من أفضل مهمات اللغة التي أسهمت باستخلاص الإنساني، وأمنّت حضوره الاجتماعي، وذلك ما يمكن تلمسه بوضوح مع سرديات الجاحظ والتوحيدي والحريري، ومن لحقهم من الكتاب، يكفي أن نفتح كتاباً ونغادر زماننا صفحة بعد أخرى، نمضي إلى زمانه كما لو كنا ننزل (أو نصعد) على سلّم ممتد بين العصور، ذلك تصوّر آخر عما يمكن أن تنجزه قراءة السرد، شغلتني طويلاً عبقرية التنوخي في النظر إلى محكيات زمانه، وتساءلت عن طبيعة النظام السردي الذي يختطه في كل كتاب من كتبه، فالسرد نظام قبل أي شيء آخر، وفي موجهات أنظمته الكتابية وجدت حياته وصورة عصره، ما يعوزنا في السرد العربي والعراقي بشكل خاص هو الإيمان بفكرة النظام السردي لإنجاز أعمال عظيمة.

لعل غياب التفكير المنهجي من أهم أمراض حياتنا وأوضح أسباب تخلفنا

ـ هل تزعج الأكاديمية حريتك الإبداعية؟ أو ليست علاقة خطرة تلك التي بين المنهجية والإبداعية التي تمزق ثياب التأطير؟

– لعل غياب التفكير المنهجي من أهم أمراض حياتنا وأوضح أسباب تخلفنا، نحن نرمي قاطرة المنهج، بكل أسف، في آخر قطار حياتنا، والأحقُّ بها أن تكون في المقدمة من كلِّ شيء، واهم من يظن المنهجية تحدُّ الإبداع على أيِّ شكل كان، وتقسر أجنحته على التحليق الخفيض، لكنني بالمقابل أعيش حزنا يومياً وأنا أعيش حال مؤسساتنا الأكاديمية وقد بلغ بها الضعف مبلغاً مؤسفاً، أشرت سابقاً إلى أننا أمة في طريقها إلى الزوال، أنظر إلى واقع جامعاتنا المؤسف تر واحداً من أهم مصاديق إشارتي.

منحتني الأكاديمية، في وقت مبكّر نسبياً، فرصة للنظر إلى الإبداع عامة، والإبداع السردي على نحو خاص، نظرة منهجية منتظمة، فأدركت دور المنهج وفاعليته في المعرفة التي يتعدّى بموجبها كونه وسيلة الوصول إلى المعرفة، ليكون المعرفة بعينها، فتحقق كلُّ معرفة هو تحقّق منهجي بالأساس، ومعرفة الأدب عملية منهجية ذات مسارات، متوازية أحيانا، متداخلة أحياناً أخر. هل يمكن قراءة الأدب، أيّ أدب، بعيداً عما يحمل من ظلال سوسيوثقافية؟ إن تخليص تلكم الظلال من التداخل والاشتباك وفك شفراتها، تتطلب بلا شك وعياً منهجياً. كما لا يمكننا النظر إلى الجانب التواصلي للمعرفة الإنسانية بغير إحاطة منهجية، لأتحدث عما يجمع بين (القزويني) و(بورخس)، يتحدّث زكريا بن محمّد القزويني، من أبناء القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)، عن السمع والبصر ويضيف إليهما الفكر، سبلاً لتحصيل “حكم عجيبة وخواص غريبة”، شكّلت المادة الأولى لكتابه الفذ (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات)، وقد جمع في تأليفه علوماً مختلفة، على عادة مؤلفي الحضارة العربية الإسلامية، حيث يشهد القاريء شذراتٍ من علوم التاريخ، والجغرافيا، والطب، والفلك، ناهيك عن الأدب، حاضرةً مهما تعدّدت موضوعات التأليف وتباعدت مقاصده، وقد ضمَّ كتابه كلَّ ما هو بعيد عن العادات المعهودة والمشاهدات المألوفة، معلياً من شأن الخيال في المؤالفة بين أشتات المخلوقات المتباعدة ونسج الأواصر بين غرائب الموجودات، لتكتمل فرادته “في ما لا يفي العمرُ بتجربته ولا تحصيل معناه”، وتلك، في ما أرى، عتبةً أولى مناسبة للدخول إلى مؤلف بورخس (كتاب المخلوقات الوهمية)، العتبة الثانية هي النظر في صفة المخلوقات، التي يثبتها بورخس في عنوانه، وأراجع معناها في كتاب (التعريفات) للشريف الجرجاني، من أبناء القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)، وقد رأى في الوهم “الصورة التي تخترعها المخيلة باستعمال الوهم إياها”، مثلما رأى فيها “قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور محسوسة، كالحكم بأن ما وراء العالم فضاء لا يتناهى”، ومن لا تناهي الفضاء الواقع وراء العالم تنبثق مخلوقات كتاب بورخس الغريبة وقد ابتدعتها أمزجة البشر وأستلذّت أهواؤهم أشباحها عبر الزمان والمكان.

يتحدّث بورخس، بالمقابل، في معرض إشارته لمجهولية مخلوقات كتابه، جامعاً بين معنيي التنين والكون، فكلٌّ منهما مجهول بالقياس إلى حدود المعرفة البشرية، لكنها معرفة تستعين بالخيال على ما لا تعرف، وعلى هذا النحو يظهر التنين بأشكال متعدّدة، في عصور وأصقاع مختلفة، ويتشكّل الكون في صور لا نهائية في مختلف ضروب الإبداع، مؤكداً إن الخيال يعيننا منذ أقدم العصور على اكتشاف جهتي العالم، المعلومة والمجهولة، وبما أن الخيال في أبسط تعريفاته وأكثرها شمولاً هو القدرة على التصوّر، فإن المسخ، في تصوّر بورخس “ليس سوى مزاج من عناصر كائنات حقيقية، وبما إن احتمالات المزج تقارب اللانهاية” فنحن حين نتحدث عن مخلوقات كتاب القزويني أو مخلوقات كتاب بورخس فإنما نفتح الباب أمام رياح الخيال، ونسمع في عزيفها صوت الشاعر وليم بليك متحدّثاً عن الخيال بوصفه الوجود الانساني ذاته. تلك واحدة من ثمار المنهجية في الربط والتوليف والاكتشاف، وذلك مسارٌ في معرفة الأدب الحديث الذي تلقينا ترجماته وأجّلنا النظر في مرجعياته.